开展农业保险的保险公司,近年积极探索运用新科技,来化解传统作业方式下面积厘定、大面积下的精准查勘难、定损理赔难等难题。

目前已见成效的是卫星遥感技术和无人机的使用,二者从天上、近地层面,结合地面查验,为农险承保、查勘和定损提供决策支持。这有助于解决信息不对称,同时提高效率、降低成本。业内人士表示,未来,随着大数据、人工智能、物联网、移动互联等更多技术的应用,农险将具备明显数字化特征。

引入农业保险

据了解,中华财险已在农险领域经营32年,业务体量居于行业第二位,仅次于人保财险。自2013年与国家农信中心联手成立农业保险地理信息技术联合实验室开始,中华财险农险新技术运用逐渐见效,其中之一即遥感技术的运用。

“农业遥感是一个非常成熟的技术,适合大面积监测。”国家农信中心遥感部主任杨贵军向记者介绍称,保险公司的农险业务覆盖到全国很多省份,自然、地理、气象条件都不同,适合使用遥感技术。目前,已把农业遥感中面向气象灾害、生物灾害的技术拿出来应用到保险中,所使用的数据来自我国系列高分卫星遥感,分辨率可以达到米级。

目前,遥感一大应用重点是,不依赖或较少量依赖地面调查的情况下,对每个地块过去5年~10年的种植、长势变化情况做历史重建,当监测的年份发生灾害时,可以对承保区域参考历史年份数据,形成定量的监测和分析报告。“快速生成一个区域的灾害情况报告后,基本上可以实现按图查勘。”杨贵军称,这有助于显著提升对重大灾害案件的定损效率。

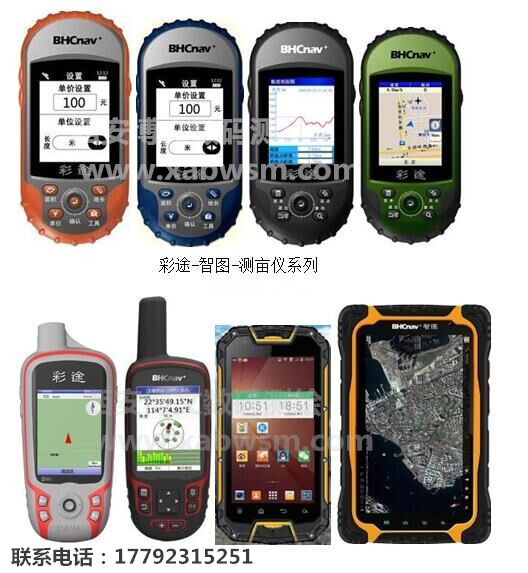

据介绍,2015年夏季河北11个地市玉米旱灾造成重大减产。中华财险利用遥感监测,综合利用无人机、手持终端设备等手段,实现快速定损。最终确定受灾面积约206万亩,赔款金额4亿元,受益农户57.5万户。

中华财险农险部常务副总经理韩涛介绍,该公司在种植业保险上已实现遥感评估常态化。比如,在冬小麦主承保区开展长势监测和产量预估,在马铃薯和大蒜主承保区开展种植面积监测统计,为承保展业提供数据支撑,及时启动春季大面积森林火灾损失监测,快速统计损失面积,指导决策和经营。

|